「歴史」と「過去」は、実に紛らわしい言葉である。

しかし、それぞれ違った意味を持っている。

今日はこの2つの言葉の違いについて考えてみたい。

「歴史」と「過去」はどう違うのだろうか

結論から先に述べてしまおう。

- 「過去」とは「すでに完結しているたった1つの出来事」である。

- 「歴史」とは「その『過去』を現在に生きる私たちが再現しようとする試みのこと」である。

つまり、私たちは「歴史」を使って「過去」を見ている。

「過去」と「歴史」は、実に似ている

「過去」と「歴史」は、重なる部分も多いような気もするだろう。

しかし両者は決定的に違う。

まず過去は「完結」している。そして「確定」している。

以上のことから、変更の可能性が無い。つまり絶対に変わりようがないのだ。

だから「過去」にはたった一つの「答え」があると言える。

「歴史」を学ぶとは「過去」の暗記?

では「歴史」はどうだろうか?

「歴史」を学ぶということは、上で述べたように「たった一つの答え」を探す営みなのだろうか。いやそれは違う。

仮に歴史が過去を一つ一つ暗記していくという作業だとすると、それは英語を勉強するにあたりひたすら英単語を覚え続けるようなものだ。

確かに、英単語をたくさん覚えてしまえば、何となく意味も通じるかもしれないが、どうしてもぎこちない。

やはり英単語を覚えることも基本中の基本ではあるが、それだけでは足りない。やはり文法が、文章が、文脈の中で語る必要がある。それが歴史なのだ。

そして何より「過去」は過ぎ去っている。ゆえに現在の私たちが見たり聞いたりすることができない。タイムマシンが無い限り、どうやっても私たちはそのたった一つの答えにたどり着けないのだ。

また、過去とは極めて主観的なものである。

たとえば「私の過去」は他者が知りえないだろう。いや、私ですら「私の過去」はいずれ誰にも分からなくなってしまうだろう。なぜなら「私」も含め、忘れるからだ。

それに私も常に変化している。考えが変わることもあるだろう。記憶ほど曖昧なものはない。

だから、過去と現在をつなぐものが必要である。それが歴史というわけだ。

歴史とは過去の再構成であると言える。

資料から「過去」を再構成する

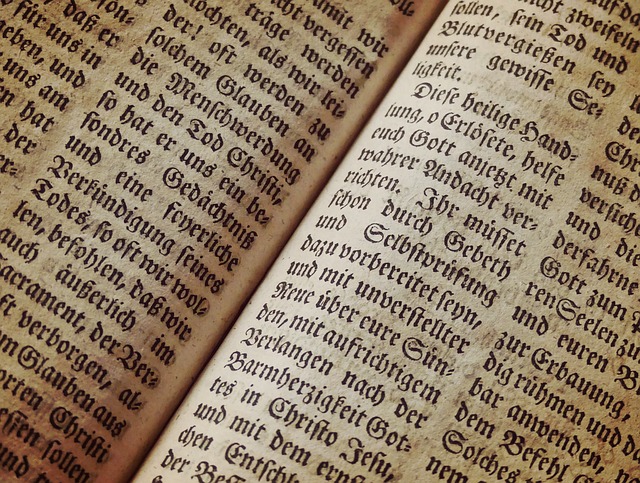

ここで重要な手がかりとなってくるのは、資料(史料)である。

公文書や何らかの文書、日記、手紙、少し後にまとめた記録、新聞、雑誌など、客観的な記録だ。資料ならば、その出来事が過ぎ去った後も残る。また他者もアクセスできる。

とは言え、これらの資料もあくまで手がかりに過ぎない。

いわば、完成図を誰も知らないパズルのピースのようなものだ。

このパズルのピースは無数に存在する。人の数だけあるのだ。

人類の誕生以来、このピースは蓄積されてきた。だから明らかにされない過去もあるはだろう。

誰も全体像を知らないのだから、周期表のようにはいかない。

すべてのピースが一体いくつあって、あと何が欠けているのか、何から探せばいいのか、そんなことは誰にも分らない。

だからすべての過去は明らかになっていない。

歴史とは、誰も完成図を知らないパズルである

では、歴史がパズルなら、同じピースを使って全く違うものを表現することも可能だ。

新しいピースを加えてもよい。逆に「これは別のパズルのピースだ」と言って、削ってもよい。過去のピースをどのように使うかは、歴史を作る人の自由なのだ。

だから「歴史」に答えは無い。歴史は常に変化しうるのだ。

ところがこれがなかなか難しい。なぜなら、それは「恣意的」だと言うことに等しいからだ。

歴史は、悪意を持って悪いように書き換えることができる。

私たちの好きなように描けてしまう。

これが歴史の面白いところでもあり、厄介なところでもある。

まとめ

- 「過去」とは「すでに完結しているたった1つの出来事」である。

- 「歴史」とは「その『過去』を現在に生きる私たちが再現しようとする試みのこと」である。

- 歴史とは、誰も完成図を知らないパズルである。